ÉcoWatt, un dispositif pour contribuer à assurer le bon approvisionnement de tous en électricité

Dispositif citoyen porté par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), ÉcoWatt a pour objectif d’accompagner les français à consommer moins et mieux au bon moment et ainsi de réduire les risques de coupure d’électricité en France.

La météo de l’énergie

ÉcoWatt qualifie en temps réel le niveau d’électricité disponible pour alimenter les consommateurs français.

Un dispositif d’alerte indique les périodes où les Français sont appelés à réduire ou décaler leur consommation d’électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée.

Des alertes en temps réel avec l’application mobile

Téléchargez l’application ÉcoWatt pour savoir quand consommer au meilleur moment. Soyez informés des périodes pendant lesquelles la France peut couvrir tous ses besoins en électricité sans émettre de gaz à effet de serre.

Agir au bon moment !

ÉcoWatt vous permet de savoir à quel moment agir pour éviter les coupures.

De manière générale, en hiver, il y a deux moments dans la journée où la consommation des Français augmente fortement : entre 8h et 13h et entre 18h et 20h.

C’est donc durant ces périodes qu’il est particulièrement important d’anticiper sa consommation électrique lorsque cela est possible.

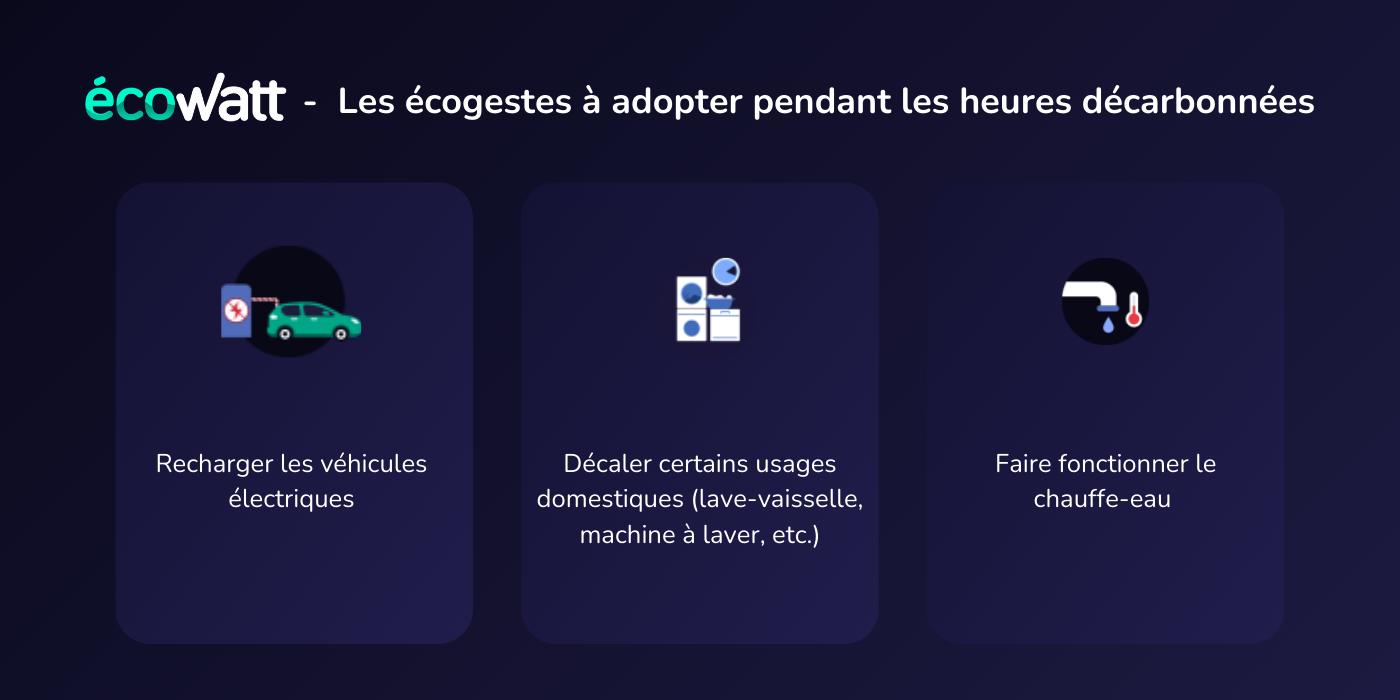

Les écogestes à adopter

Chacun d’entre nous avons le pouvoir de réduire notre consommation d’électricité en adoptant des gestes simples.

Ces écogestes peuvent avoir un véritable impact lors des alertes orange et rouge ÉcoWatt. Adopter des écogestes permettra d’éviter les coupures ou d’en réduire leur durée.

|

Pour une consommation plus responsable, découvrez nos écogestes SÉLIA. |